地盤について

安心・安全に暮らせる家を建てるために、地盤の強度も必ず確認しなければなりません。

地盤は目に見えないため、家づくりにおいては一見地味な存在ですが、土地や建物と同様に注意しなければならないポイントがあります。どんなに良い家を建てても、地盤が軟弱なままでは建物に不具合が生じることもあります。

地盤に関する事故のほとんどが「不同沈下」というものです。これは、地盤の歪みなどで建物が傾くことを意味します。不同沈下が起こると、床が傾いたりドアや窓の開閉が不自由になってしまいます。

せっかくの家づくりが台無しにならないよう、ここでは地盤について注意するべきポイントをご紹介します。

まず、通常は家を建てる前に地盤調査をします。その調査結果により地盤改良工事の有無がわかります。改良が不要となった場合はそのまま基礎工事に入りますが、改良が必要となった場合は地盤改良工事をしなければなりません。

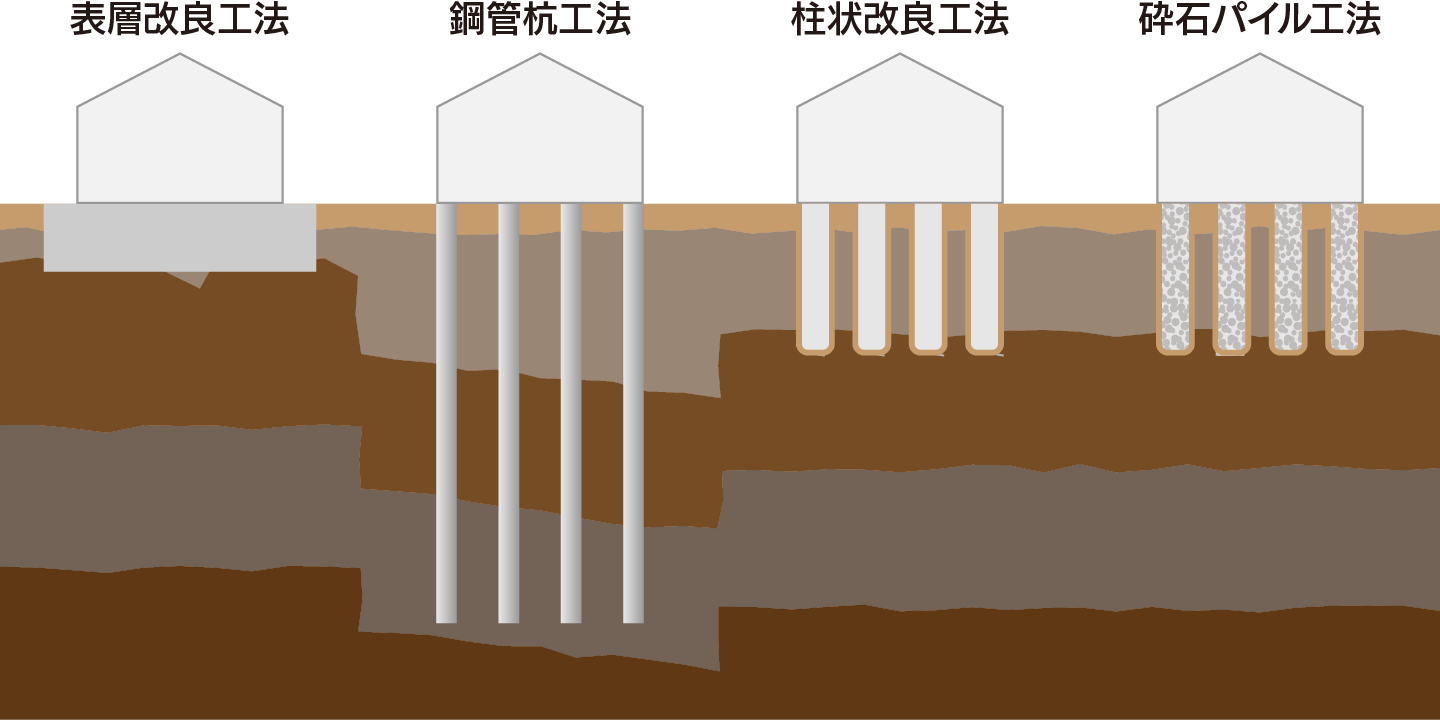

地盤改良工事の主な工法と特徴を以下に記載します。

以上が主な工法ですが、工法を選択する際の注意点をお伝えします。

有害物質が発生しない

セメントを用いた柱状改良工法と表層改良工法は、これまで六価クロムという有害物質の危険性が問題視されてきました。六価クロムとは、セメントと土壌が攪拌することにより発生する、アスベストと並ぶ2大発がん性物質です。必ず発生するというわけではありませんが、発生メカニズムがまだはっきりとは明らかになっていないのです。これまでには「庭で家庭菜園をしていたら植物が枯れた」というようなケースや、市営住宅の土壌から検出されたケースなどが明らかになっています。

また、公共工事では六価クロム溶出量が環境基準値以下であることを確認するために「六価クロム溶出試験」が義務付けられています。しかし、民間の住宅施工では義務とされていないため、発生の有無がわからない場合がほとんどです。

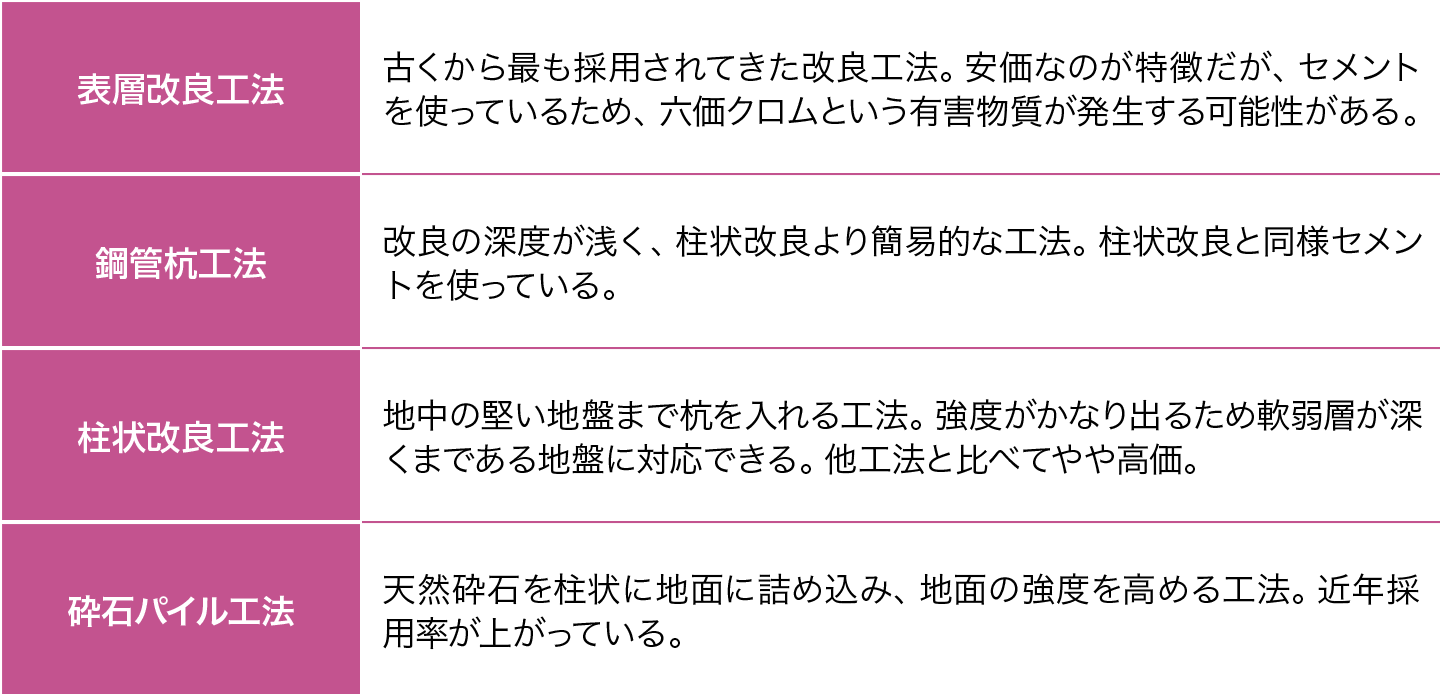

資産価値が下がらない

地面の中に人工物を入れると、その土地の資産価値が下がってしまいます。これは「住宅性能評価」という指針で明記されており、土地の鑑定時に土壌汚染や人工埋設物がある場合は不動産の価値が下がるというものです。柱状改良工法、表層改良工法、鋼管杭工法は人工埋設物となるため、土地の売却の際にはそれらの撤去費用が差し引かれることとなってしまうのです。そしてその撤去費用は施工費用の3倍以上かかると言われています。

将来、家や土地を売るとなった時にがっかりしてしまうことにならないよう、この点にも気を付けたいところです。

品質不良にならない

住宅の地盤調査の多くがSWS試験という簡易的な方法で行われるため、品質不良は不十分な調査結果をもとに間違った施工をされることが原因で起こります。また、地盤内に腐植土があった場合にはセメント系は固化不良となってしまい、十分な改良がされないということもあります。SWS試験では概略的な土質判定しかできず、腐植土があるかを網羅的に確認することができないためです。

これらのことから、品質不良になりにくい地盤改良工法を選ぶことも重要です。

上記3点が改良工法を選ぶ際の注意点です。

各工法を見比べて、ただ安価であるという理由で選択するのではなく、メリットとデメリットを見極めて選択することをおすすめします。

これらに加えて、地盤改良を行うことで地震の際の液状化現象の被害も低減することが証明されています。

住宅の地盤は家族の健康・安全に関わるものですから、ただ安価なだけではなく、より良い結果が得られるものを選択したいですね。

一覧へ戻る