地震に強い家とは

日本は地震大国だと言われます。

あまり考えたくないことですが、万が一大地震が起きてせっかく建てた家が倒壊したり、傾いたりしたら…その悲しさは計り知れません。そうなってしまわないよう、「耐震等級」という地震に対する建物の強度を表す指標も、住宅購入にあたって必ず気にするべきポイントです。

耐震等級は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく「住宅性能表示制度」で定められています。建物の地震に対する強度によってランクが3段階に分かれており、その数字が大きければ大きいほど建物の耐震性能が高いことを表します。

各ランクの詳細は以下の通りです。

耐震等級1は具体的に、「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強~7相当)に対して倒壊・崩壊しない」「数十年に一度程度発生する規模の地震による力 (東京における震度5強相当)に対して、損傷を生じない程度」を基準としています。

注意すべきは震度6~7の地震で「倒壊・崩壊しない」の一文です。これは裏を返すと、「倒壊はしないが、一定の損傷を受けることは許容している」という解釈もできます。地震が起こった後に補修が必要になったり、大きな損傷があった場合には建て替えが必要になることも考えられます。

さらに、複数回の大地震が起きてしまうと倒壊・崩壊する可能性は極めて高くなります。つまり、一度は命を守ることができても住み続けることは想定していない水準であるということです。

また、災害時に建物が倒壊してしまうと、自分や家族の命を危険にさらすだけでなく、倒壊した建物が避難経路を塞いでしまい、周囲の方々の避難を妨げるおそれもあります。特に津波のように一刻を争う場面では、倒れた建物が障害物となり、近隣の方々が逃げ遅れてしまうという深刻な事態にもつながりかねません。

建物の耐震性は、自分たちだけの問題ではなく、地域全体の命を守るためにも重要なことなのです。

平成28(2016)年の熊本地震では震度7を2回、震度6強を2回観測し、多くの家が倒壊・崩壊して甚大な被害となりました。

倒壊・崩壊した建物のほとんどが耐震等級1・2でしたが、一方でその地域にあった耐震等級3の木造建築物16棟に倒壊・崩壊したものはひとつもなく、無被害か軽微な被害に留まりました。このことからも、自分や家族の命はもちろん、周りの人や街を守るためにも耐震等級3の取得は必須と言えます。

耐震等級3を取得すればローンをお得なプランで組めたり、地震保険料が割引になったりするというメリットもあります。

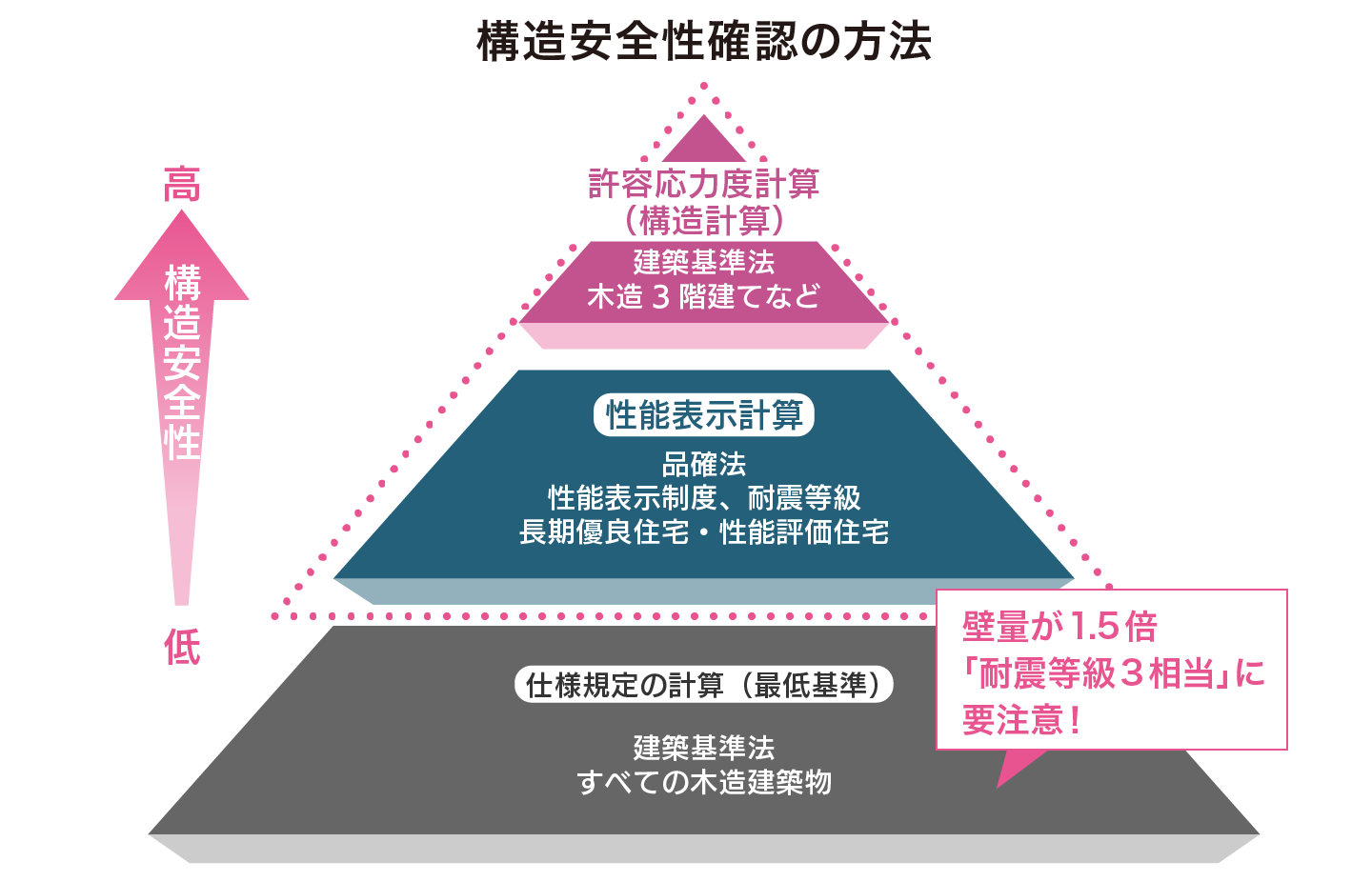

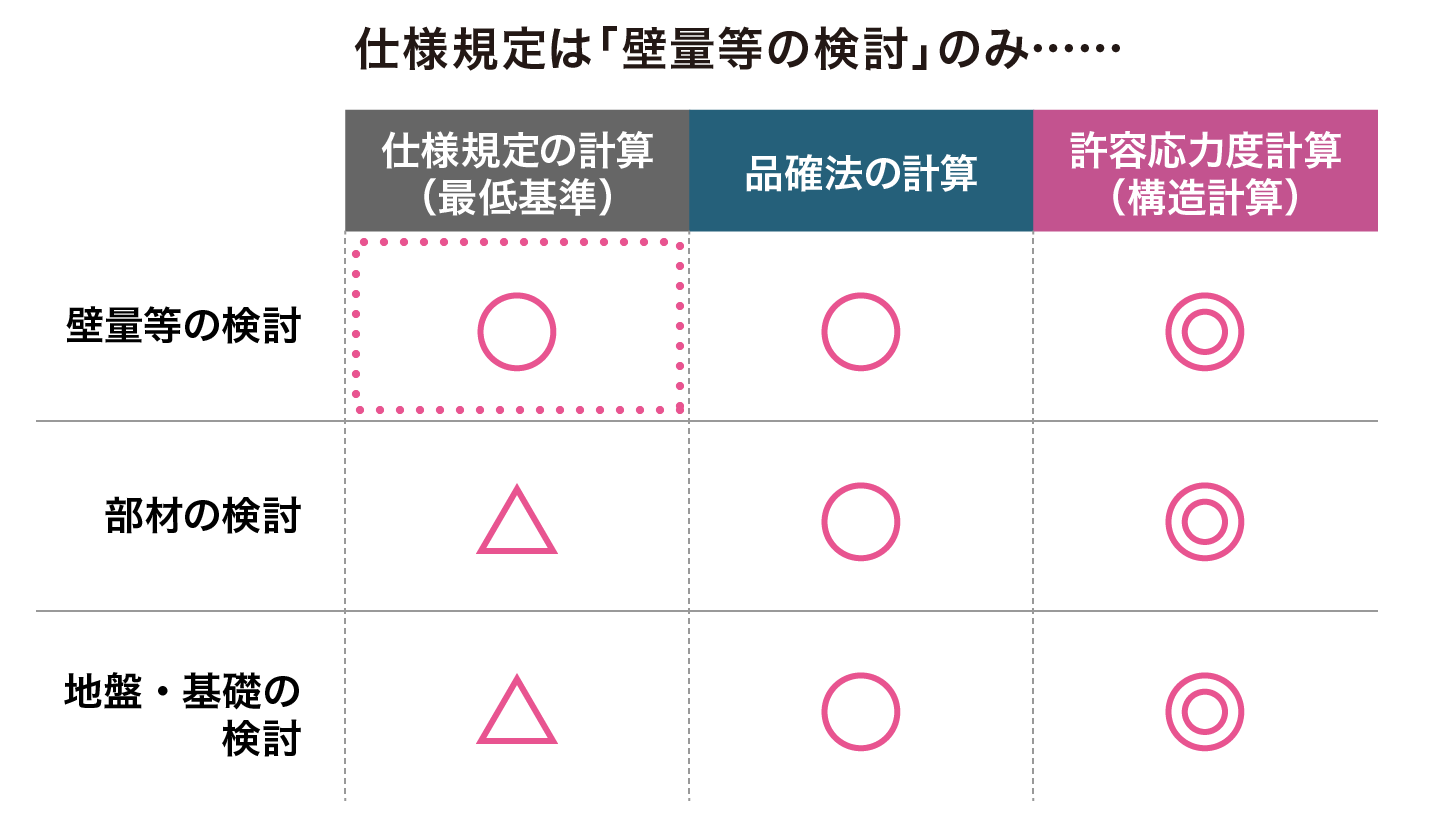

耐震等級の計算方法には、「仕様規定による計算(壁量計算)」「性能表示計算」と「許容応力度計算」の3種類があります。

■ 仕様規定による計算(壁量計算)

仕様規定による計算は、建築基準法で定められた「壁量」や「筋交いの配置」などに基づいて、建物の耐震性を簡易的に判断する方法です。

コストが抑えられ、木造2階建て以下の住宅でよく用いられますが、建物全体の構造的な強さを正確に数値化するものではなく、あくまで最低限の安全基準を満たすレベルにとどまります。

そのため、詳細な構造の安全性までは担保されません。

■ 性能表示計算(住宅性能表示制度に基づく)

性能表示計算は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて、建物の性能を数値的に評価する制度です。ただし、計算方法としては「壁量計算」や簡易な構造チェックに基づくものでも評価が可能なため、同じ耐震等級3であっても、実際の安全性には大きな差が生まれる点に注意が必要です。

また、性能表示計算では地震時に最も重要な要素である基礎の詳細な検討が行われないため、構造全体としての安全性を確認するには不十分であると言えます。

■ 許容応力度計算(構造計算)

許容応力度計算とは、建物にかかる力(地震・風・積雪・建物自重など)と、それを支える構造部材(柱・梁・壁・基礎など)の強度を数値的に検証する最も精密な構造計算方法です。

専用のソフトウェアを用いて、各部材・接合部・床剛性・基礎まで含めた多角的な検討が行われるため、最も安全性が担保された設計とされています。

一般に「構造計算」という言葉が使われる場合、厳密にはこの「許容応力度計算」を指しますが、性能表示計算も含めて広義に「構造計算」と呼ばれることもあるため、実際にどの計算方法を用いているかを確認することが重要です。

どの計算方法でも耐震等級は算出できますが(仕様規定の場合は耐震等級2まで)、「性能表示計算」で耐震等級3を取得した建物でも、「許容応力度計算」では耐震等級2になる場合もあります。つまり同じ等級3であっても、その根拠となる計算方法によって実際の安全性には大きな差が生まれます。

特に、大きな地震に備えた本当の意味での安心・安全を求めるのであれば、部材や接合部、基礎までを詳細に検討できる「許容応力度計算」による設計をおすすめします。

さらに2025年4月の法改正により、これまで構造や省エネ関連の審査の省略が認められていた4号建築物の対象範囲が縮小され、木造2階建てや延べ面積200㎡を超える木造平屋建ては対象外となり、構造計算の審査が必要となりました。(4号特例の縮小)

それは過去と比べ、近年の建物が断熱性能の向上、太陽光パネルの設置、屋根材の重厚化などによりかつてに比べて格段に重くなっているためです。今後はさらに、「許容応力度計算」が義務付けられる範囲が拡大される可能性もあるので、これから家を建てる方「許容応力度計算」でしっかり安心できるようにしておくと良いですね。

また、「耐震等級3”相当”」と表現するものがあります。

これは、壁量計算や許容応力度計算をした結果を第三者機関に提出・申請せず、認定が得られていないものです。認定を得るには手間や費用がかかるため、そこまでして認定を得る必要がない場合には”相当”と表します。

この場合でも許容応力度計算はきちんとしていれば、家の耐震強度が担保されていることに変わりはありません。ただし、壁量計算だけを行い壁量が基準の1.5倍あるから耐震等級3”相当”としている、という場合は要注意です。壁量計算はあくまで簡易的なものだからです。

また、”相当”とする場合は、ローンの優遇措置や地震保険料の割引などが適応されないことにも気を付けてください。

長く住み続ける上での安全性を担保するためにも、経済的なメリットを享受するためにも、そして近隣の方の命のリスクを広げないためにも、必ず「許容応力度計算で耐震等級3を取得し、第三者機関に申請」をするようにしてください。

一覧へ戻る